Antike französische

Großuhren

Das Portal zur Zeit - Seite 2

- Sammler-Journal, Januar 1999 -

Portaluhren

Der Vorliebe für französische Uhren folgte die Liebe zu französischer Lebensart. Seine Einkaufsfahrten mit dem Wohnmobil durch französische Landschaften gehörten für ihn und seine Frau zum schönsten an der Sache. "Und dann das Abenteuer der Einkaufsmessen, diese Deballage-Mentalität der Franzosen gibt es bei uns garnicht." Ist denn das 18., das französische Jahrhundert der Schwerpunkt seiner Tätigkeit? Hans Eichler grenzt ein: "Ich spreche von französischen Großuhren, wobei das bei mir um 1680 beginnt und bis etwa 1900 reicht. Man muß einfach für jeden Bedarf etwas haben. Es gibt zum Beispiel den anspruchsvollen Sammler, ihm kann ein Stück nicht früh genug sein. Und es gibt den Gelegenheitskäufer, der etwas Dekoratives für seinen Kamin zu Hause sucht, dem es genügt, wenn die Uhr aus dem späten 19. Jahrhundert stammt."

Portaluhren? Hans Eichler vermutet, daß die Religieuse, ein Uhrentyp des 17. Jahrhunderts, fast so eine Art Vorläufer sein könnte. "Das Gehäuse wurde einem Kirchenportal nachempfunden. Allerdings hat die Uhr mit den Portaluhren, wie wir sie hier vorstellen, nichts zu tun." Allgemein verbreitet ist die Portaluhr im Klassizismus (etwa 1770 - 1830). Bereits während der Regierungszeit Ludwig XV. (Louis quinze, um 1730 - 1745) setzt auf den Gebieten der Kunst, Architektur oder Innenarchitektur eine strengere Gestaltung ein, das Rokoko wird durch den frühen Klassizismus (Neoklassizismus, Transistion, Louis seize, etwa 1760 - 1790) nach und nach abgelöst. Bei Pendeluhren verdrängen Marmor und vergoldete Bronze Holz als häufigstes Material. Die feuervergoldete Bronze entspricht dem Zeitgefühl des 18. Jahrhunderts, alles muß licht sein und glänzen. Der Aufbau allerdings folgt strengen architektonischen Vorgaben. Stilistische Vorbilder geben die antiken Kulturen, die zum Beispiel durch die Ausgrabungen in Pompeji oder Jahrzehnte später durch Napoleons Ägyptenfeldzug populär wurden. So zeigen die Säulen der Portaluhren kannelierte Pfeiler und enden in korinthischen Kapitellen zum strengen, klassisch "griechischen" gout grec, oder ihre fein naturalistisch ausgearbeiteten Ranken, Blüten- oder Blattgirlanden verbinden sich mit der Architektur zur vorübergehenden Mode des gout étrusque, zur etruskischen "Ausformung".

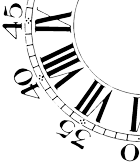

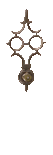

Ausgewogene Portaluhr Louis seize, um 1790. Weißer und schwarzer Marmor mit feuervergoldeten Appliken. Im Sockel drei Motive spielender Putten. Zifferblatt signiert „Dussuc à Lyon“ (vgl. Tardy, Dict. S. 211), Pendulenwerk mit fadenaufgehängtem Pendel und Schloßscheibenschlagwerk. H 58 cm, B 40 cm, T 12 cm.

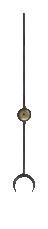

Empire Säulenpendule. Frankreich, um 1810. Zwei Bronzesäulen auf ovalem Sockel. Uhrwerk mit Bronzeaufsatz und -bart (vgl.Tardy, Band 2 S. 306). Fadenaufgehängtes Motivpendel, Breguet-Zeiger. H 41 cm, B 20 cm, T 11 cm.