Antike französische

Großuhren

Das Portal zur Zeit - Seite 5

- Sammler-Journal, Januar 1999 -

Die zweite Zeit

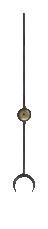

Es scheint folgerichtig, daß das 19. Jahrhundert mit seinem Stilpluralismus auch die verschiedenen Pendulen "wiederauflegte". Diese "zweite Zeit", wie sie Hans Eichler nennt, folgt der fortschreitenden Industriealisierung, als man etwa zwischen 1860 und 1900 Massenware fertigte. Das Uhrwerk ist dabei in den meisten Fällen ein standardisiertes Wochenwerk. Marmor wurde wieder vielfältig eingesetzt, bunt geäderter, auch grauer, jedoch kaum noch teurer weißer Carrara oder schwarzer belgischer. "Meines Wissens nennt man den dunklen Marmor belge bleu", erklärt Hans Eichler. Aber diese Steinsorte war wohl erschöpft und wurde nicht mehr gebrochen. "In dieser zweiten Epoche wird die Leistung der früheren Bronzekunst nicht mehr erreicht, gerade dieses Beziehungsgeflecht zwischen den Handwerkern im Großraum Paris hatte Spitzenleistungen ermöglicht." Natürlich schlägt sich das im Preis nieder, die Säulenpendulen des ausgehenden 19. Jahrhunderts liegen bei Hans Eichler meist unter 2000 Mark. Bei vielen Pendulen schwingt ein Sonnenpendel mit. Der Sonnenkönig hat damit nichts zu tun? Nein. Hans Eichler hat das auf seinen Frankreichfahrten so erfahren: "Zum einen ist das Pendel sichtbar, es sollte auch dekorativ wirken. Zum anderen kommt der Sonnenkopf aus der Mythologie, wie man sie auch bei Comtoiser-Uhren beobachten kann: ich meine, es ist der Kopf des Phöbus, das Attribut des Lichts oder des Glänzenden, das auf den griechischen Gott Apollo gemünzt war. Nach einer Sage aus dem französischen Jura sollte dieser Phöbuskopf übrigens die Geister aus einem Haus fernhalten, wenn die Hausherren auf dem Feld bei der Arbeit waren. Ein ,Gesicht' mußte stets zu Hause wachen. Daher kommt wohl die Sonne im Uhrenbau, nicht nur bei der Bekrönung, sondern auch beim Pendel."

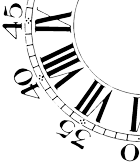

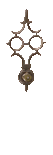

Empire Säulenpendule mit ägyptisierenden Motiven. Scharzer Marmor, feuervergoldete Appliken, oben Schimären. Pariser Pendulenwerk, fadenaufgehängtes Sonnenpendel. Signiertes Zifferblatt "Leonard Roussel á Paris" (vgl. Tardy S.576). H 56 cm, B 31 cm, T 10 cm.